Dans un article précédent, j’ai brièvement présenté le contexte des mines à la fin du second empire.

Un des premiers journalistes à descendre dans une mine fut Jules Vallès, c’était en 1866, à Saint-Étienne, et ses deux articles furent publiés par Figaro, comme une correspondance, sous le titre « Lettres de province ». La première de ces lettres a fait l’objet de l’article précédent. Voici la deuxième, parue dans Figaro le 17 novembre 1866.

AU FOND D’UNE MINE

(Deuxième heure)

L’ingénieur nous avait prévenus qu’on devait étouffer et cuire un tantinet!

À notre arrivée, croyant que la température du niveau de roulage était celle de toute la mine, et nous trouvant fort capables de la supporter, nous avions ri des menaces de cuisson et d’étouffement.

Peu à peu, pourtant, à mesure que nous descendions, la chaleur était plus vive, l’air plus épais, et nous dûmes convenir, à un moment, qu’il faisait chaud, très chaud, trop chaud. Quand, pour obéir à notre guide, nous nous défîmes de nos chemises, elles étaient trempées et pouvaient tenir dans la main comme des éponges.

Tous les mineurs étaient nus autour de nous. Nous en avions bien rencontré quelques-uns déjà, de côté et d’autre, qui se dressaient comme des bêtes sous nos pas; mais il restait encore sur la plupart des croupes des lambeaux de caleçon. Ici, rien, plus rien!

Nos gaillards n’avaient pour tout vêtement que la couche noire, mélangée de sueur et de poudre de houille, qui faisait sur eux comme un enduit. Quelques-uns, fort beaux, semblaient devant ce charbon noir, dans cet air brûlant, des statues de bronze fondant au feu.

Nous avions, mon ami et moi, l’air de deux mottes de beurre tombées dans une écritoire. De nos fronts et sur nos poitrines, coulaient des gouttes noirâtres et faisant rigole. De temps en temps, nous nous asseyions dans la houille humide et reprenions haleine. Mais le moment était venu de rassembler ses forces.

II fallait aller trouver à trois cents pieds sous terre un homme qui sonde là les entrailles du sol et tâte à coups de pioche ses flancs féconds ou stériles, chargés de gravats ou de houille. Une quinzaine de gamins se relaient sur des échelles et portent jusqu’au bord du trou les sacs remplis par les débris de roc ou de charbon qu’a fait tomber la pioche du mineur solitaire.

Comme l’air est irrespirable ou insuffisant dans ce boyau, on en envoie par des moyens factices : un ventilateur fonctionne continuellement au-dessus de l’abîme. C’est un enfant qui le fait tourner, qu’on remplace souvent et qui ne s’arrête que pendant quinze ou vingt secondes de temps en temps, pour se reposer.

La descente dans la recherche était l’opération périlleuse du voyage.

On arrive dans cet enfer par une série d’échelles qui peuvent donner place seulement au corps d’un homme.

Elles sont glissantes, humides et boueuses; pour s’y poser, il faut se retenir à une poutre, entrer de côté, chercher le barreau du pied, et l’on n’a qu’une main pour s’accrocher! L’autre tient la lampe : cette lampe qui n’est rien, pour le mineur, qu’un troisième œil mobile et sans paupière, mais qui dans les doigts du visiteur inexpérimenté est un fardeau et une gêne!

Que le pied glisse, que le barreau manque et tout est dit, on n’a plus besoin de payer son terme!

On irait d’échelle en échelle, entraînant du monde s’il y en avait, rebondissant sur les supports, jusqu’au fond, là-bas! Ah! j’ai froid dans le dos maintenant quand j’y songe!

Nous descendîmes jusqu’au bout : exposés à chaque minute à un accident, grâce à ces affreuses lampes que nous avions toujours, mon ami et moi, dans les jambes ou dans l’œil.

Heureusement nous n’éprouvions point, dans cet étui noir, la sensation menaçante du vertige. II fait nuit pleine : on ne voit pas autour de soi. Je ne dis pas qu’on ne réfléchit point en route!

Il me semblait tout à l’heure distinguer le bruit monotone du ventilateur; je n’entends plus rien! L’air va-t-il manquer ? Mon oreille et mes cheveux se dressent : Rien! mais je respire encore. — Merci, mon Dieu!

« Vous êtes arrivés! » crie notre guide.

Nous sommes là, à quatre cents mètres sous terre! trois cents pieds sous la mine.

C’est une salle creusée dans le roc où les enfants qui montent les sacs et qu’on a prévenus de s’arrêter, sont accroupis dans les coins comme des ours dans une caverne. Le piqueur, campé indifférent sur sa hanche athlétique, nous entoure d’un regard banal, répond aux quelques mots que lui adresse l’ingénieur, et, avec l’allure d’un monomane, se remet à l’œuvre…

Ça jette un froid ? Nous suons pourtant : je manque d’air, j’étouffe! — Allons-nous-en!

Personne ne proteste : nous retournons donc à nos échelles, et quand nous sommes revenus au bord du trou, nous poussons un soupir d’aise, comme si nous avions revu le soleil!

Nous reprenons vestes et chemises, et l’air nous semble frais, tant était élevée la température du bas! Plus tard, en remontant, nous trouverons froids des chemins qui, au début, nous paraissaient tièdes, et nous arriverons à grelotter!

Où allons-nous ?

Éteignez vos lampes vite, plus vite! crie l’ingénieur qui a soufflé sur la sienne.

En même temps il se fait remettre par le gouverneur une lanterne dite de sûreté, qui ferme à clé et sur laquelle il est chargé de veiller avec soin pour éviter que les mineurs y touchent!

Car ici nous marchons sur un volcan : nous entrons dans la chambre du FEU GRISOU.

Tous les ans, tous les mois, chaque semaine peut-être, il y a dans quelque mine un accident dû au feu grisou. On cite des catastrophes épouvantables.

Le 26 mai 1860, vingt hommes furent par une explosion brûlés! On les retrouva calcinés, méconnaissables.

La mine même où nous marchons a été témoin de malheurs isolés mais terribles.

L’un des mineurs qui est là a la figure mâchée et sanguinolente; il a été flambé par le feu grisou.

C’est l’ingénieur qui nous montre et nous conte toutes ces belles choses dans le trajet; et je ne puis me défendre d’un frisson à l’idée de ce péril invisible.

Aussi suis-je content quand le Rubicon est passé, et que nous recevons l’ordre de rallumer nos lampes; je dis l’ordre, parce que je ne voulais pas reprendre la mienne : on m’y contraint.

Faut-il dire maintenant toutes les courses de sauvages que nous fîmes à travers la mine : traversant les pas difficiles (on voulut, quand on y était, jouer aux héros), obligés de ramper et de nous aider des genoux, des talons, des mains, de la tête, des dents! Ma foi, oui, je mordis à un coin du rideau de cuir formant porte pour le courant d’air qui se trouvait au bout de la montée, pour me retenir! Je me sentais filer!

L’ingénieur nous expliqua comment et pourquoi on ménageait ces courants d’air. Ces portes servent à empêcher l’air de courir droit à un puits sans passer ailleurs. Un moutard de huit à dix ans était le concierge : sa lampe était éteinte, il me demanda du feu.

— Je lui dis : « Tu t’amuses ? »

— Il me répondit : « Beaucoup. »

Je pensais pourtant que, être seul là, dans cette obscurité, n’était pas trop gai pour un môme, pas même pour un homme, et je me confondais en récriminations sur l’horreur de ce métier.

— Détrompez-vous, dit notre guide : les mineurs aiment leur état; ils préfèrent au travail en plein air la mine toujours chaude, et la nuit d’en bas leur va mieux que le soleil d’en haut!

— Mais le danger ?

— Le danger, ils n’y songent pas! Puis ils se reposent sur nous du soin de protéger leur vie, et nous accumulons les précautions. Quand par malheur un accident arrive, vous ne sauriez croire avec quelle ardeur tous se précipitent sur le théâtre du drame. L’autre jour, nous avons passé treize heures sans manger autour d’un éboulement au milieu duquel un homme était debout jusqu’au cou, vivant. Il n’était plus, à minuit, retenu que par son sabot. Nous n’avons pu le ravoir que le matin! Une autre fois…

— Mais dites donc, fit tout à coup mon ami, savez-vous qu’avec vos récits d’accidents, vous finirez par m’épouvanter!

— Voulez-vous, pour la bonne bouche, reprit-il, passer par ce petit chemin.

Il nous montrait une espèce de crevasse, encombrée de pièces de bois courbées ou déchirées par le milieu.

— C’est un éboulement, cela, voyez-vous! Ne touchez pas ce pilier-là. Arrêtez-vous! Non, il y aurait trop de danger. »

Nous insistâmes. Ce fut vanité de ma part, je le confesse.

Je commençais à avoir assez de ces promenades pénibles où l’on pataugeait en se cognant la tête, en s’écorchant le ventre, dans les chemins pleins de boue et d’eau, nous avions dû même, deux ou trois fois, nous faire passer dans une benne qu’un mineur poussait avec la tête, et où nous nous tenions accroupis. Les courants d’air faisaient, quand on poussait les portes, des bruits d’orage sous les voûtes basses, et je me demandais si le vent n’allait pas précipiter sur nous ce coin du monde!

À chaque pas, c’était la trace d’une précaution, c’est-à-dire la menace d’un malheur. Je voyais des hommes étendus sur le dos, évider à coups de pioche des blocs énormes qui semblaient mal tenir au mur. Les rouleaux de bois portant les voûtes craquaient dans leur longueur, ou bien fléchissaient sur leurs pieds. C’étaient partout des cicatrices et des pansages, partout le danger caché, et la mort tapie au fond des trous. Une mort affreuse parce que l’agonie est horrible, parce que aussi il est triste, bien triste de rendre là, dans cette nuit, et plus bas que le cimetière, le dernier soupir! Est-ce orgueil ou faiblesse ? J’aimerais mieux, pour moi, que le dernier coup m’atteignît dans l’air libre et que la faux de la gueuse reluisît au soleil.

Nous nous retrouvâmes enfin au bas d’un puits qui était situé juste à mille cinq cents mètres de celui par où nous étions entrés.

Notre voyage avait duré trois heures. Nous avions fait quatre kilomètres dans la mine, et, comme nous nous l’étions promis, nous avions touché la dernière pierre au fond du dernier trou.

On nous empila plutôt que nous nous plaçâmes dans la benne.

TIRROUÉ L’ÂNE.

Il faisait un soleil superbe!

Jules Vallès

*

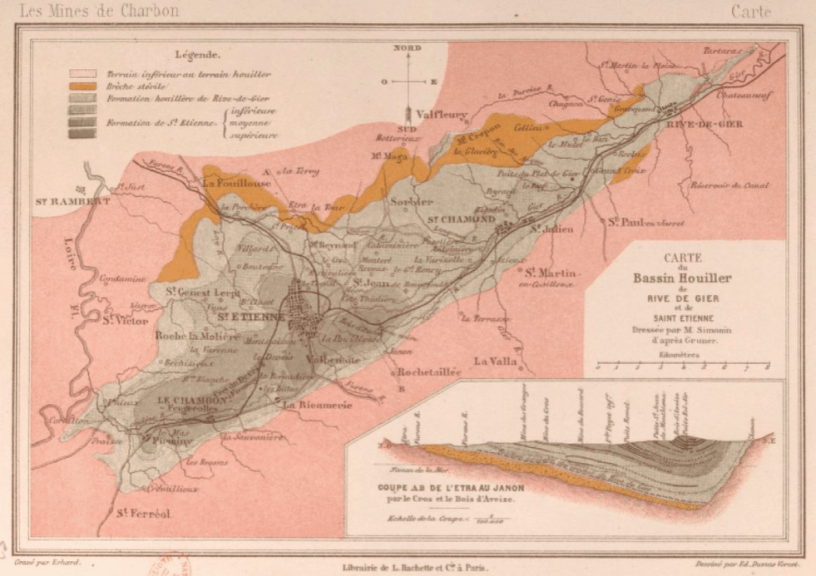

L’image de couverture, toujours extraite de La Vie souterraine, représente le bassin houiller de Saint-Étienne. La revoici, de façon à pouvoir l’agrandir en cliquant.

Livre cité

Simonin (Louis-Laurent), La Vie souterraine, ou Les mines et les mineurs, Hachette (1867).