Suite de l’article précédent. Comme toujours, les dates sont celles de la parution dans L’Ami du Peuple. Ce qui est en bleu m’est dû.

Deux francs-tireurs âgés de 17 ans à peine étaient à la barricade des Magasins réunis. Lorsqu’ils apprirent que j’avais été blessé, ces enfants revinrent aussitôt et allèrent chercher une petite voiture à bras qui était au coin du passage du Jeu de Boules. Ils m’aidèrent à y monter et, au milieu d’une grêle de balles, ils me conduisirent à la mairie du onzième arrondissement.

Je les fis arrêter un instant, et je fis prévenir le citoyen Delescluze de la situation désastreuse des barricades du Château-d’Eau. [C’est alors que Delescluze est allé se faire tuer.]

On me conduisit dans une ambulance établie dans la maison de Ranvier, le frère du membre de la Commune, où je reçus les premiers soins. J’y passai la nuit.

De braves citoyennes veillèrent autour de moi, et le matin, 26 mai, le médecin des Vengeurs de la Commune, M. Jonthson, un Anglais, me fit transporter à la mairie du 20e arrondissement [Un William Johnson a été nommé le 24 avril sous-aide-major du 94e bataillon (Journal officiel, 25 avril).].

Les médecins qui m’avaient donné les premiers soins désespéraient de moi, si l’on était obligé de tenter l’amputation de la cuisse, la balle avait frappé trop haut pour qu’une semblable opération eût ses chances de succès.

Je chargeai une citoyenne qui se trouva près de moi de remettre à ma femme mon écharpe du Comité central. J’espérais que cet insigne serait pour mon fils le souvenir le plus précieux qu’il pût tenir de son père mort pour la Révolution, et que plus tard il lui rappellerait que lui aussi devait donner son sang pour la même cause. [Noter que Maxime Lisbonne habitait (sans doute pas très souvent) avec sa famille tout près, 6 boulevard Magenta, symétriquement à l’endroit où il a été blessé par rapport à la place du Château-d’Eau.]

La mairie du 20e était encombrée, on me transporta chez une patriote, rue des Rigoles. J’y restai environ deux heures et une voiture d’ambulance vint me prendre pour me conduire à Romainville.

Nous arrivâmes aux Lilas. Une multitude de gardes, de femmes et d’enfants s’y étaient réfugiés. Une barricade était formée comme ligne de démarcation entre Paris et les Prussiens. J’y fus arrêté par un capitaine d’infanterie prussienne qui m’interrogea en français. Je me garder bien de donner mon nom et mes qualités et, comme je n’étais point vêtu, le titre de simple garde nationale suffit à son interrogatoire. [Les Lilas étaient en zone d’occupation prussienne.]

29 mars 1885

Je pensais qu’il était satisfait et que j’allais maintenant pouvoir être transporté définitivement à Romainville.

Erreur, cet Allemand me livra à un maréchal des logis de gendarmerie qui arrivait de Versailles avec sa brigade. Le maire des Lilas obtint de me faire installer à la mairie et un médecin civil dont j’ai oublié le nom vint me soigner.

J’espère retrouver ce digne citoyen et le remercier. Sa conduite a été à mon égard pleine de bons procédés.

Un employé de la mairie m’apprit que dans la nuit du 27 au 28 mai, 150 personnes, sur 4000, avaient réussi à passer les lignes prussiennes, d’autres rentrèrent dans Paris. Plus de 1200 ont été livrés par les Allemands aux versaillais et fusillés par les soins des Galliffet, des Gaillard et des Vinoy.

On avait accusé le gouvernement révolutionnaire d’avoir des attaches avec les Prussiens. Sans cela, disait-on, la Prusse n’aurait pas souffert qu’au moment où elle avait des engagements pris avec la France, nous fissions une révolution dans Paris.

Voilà les effets de notre entente avec les Allemands. Ils livraient aux versaillais ceux qui se réfugiaient dans leurs lignes.

Je m’estimai très heureux, ce jour-là, de ne pas avoir été reconnu, quoi qu’un grand nombre de citoyens soient venus me serrer la main. Je suis convaincu que mon état de blessé n’aurait pas empêché que je fusse massacré comme l’avaient été les blessés dans de certaines ambulances. Le séminaire Saint-Sulpice, l’ambulance du Jardin des plantes, de la rue Lecourbe, etc., étaient encombrées de nos blessés et des leurs. Nos féroces vainqueurs, ivres de vin et de sang, ont assassiné des mourants dans leurs lits [Sur le massacre à l’ambulance Saint-Sulpice et d’autres massacres dans des ambulances, voir par exemple cet article]. Ils étaient tellement affolés qu’ils tuaient pour le plaisir de tuer. Ces malheureuses victimes imploraient en vain la pitié de leurs compagnons d’armes de la veille. Les Garcin qui les commandaient ne pouvaient laisser vivre aucun témoin de leur barbarie.

Ces bourreaux, les chefs de cette Saint-Barthélemy républicaine, devaient être appelés à juger les vaincus. Ils ont sollicité cette faveur.

Chacun sait avec quel zèle ils se sont acquittés de cette mission sanglante. Pendant huit ans, les conseils de guerre ont fonctionné. La rage qui les inspirait le premier jour ne s’est jamais ralentie. Pendant trois ans ils ont donné de la besogne à leurs pelotons d’exécution. Mais aussi ne leur a-t-on pas épargné les récompenses.

Ducatel a été décoré, le judas Barral de Montaut occupe un emploi au ministère de la Guerre et, à l’avènement de M. Grévy,

M. Garcin était lieutenant-colonel;

M. Gaillard, général et conseiller d’État;

M. Galliffet, commandant en chef d’un corps d’armée;

Et M. Vinoy grand chancelier de la légion d’honneur.

18 mars 1880, Baie de Tindu, Me Lisbonne

[Ici s’arrête le manuscrit que Maxime Lisbonne avait envoyé à Alphonse Humbert. Mais… ce n’est pas fini]

(À suivre)

*

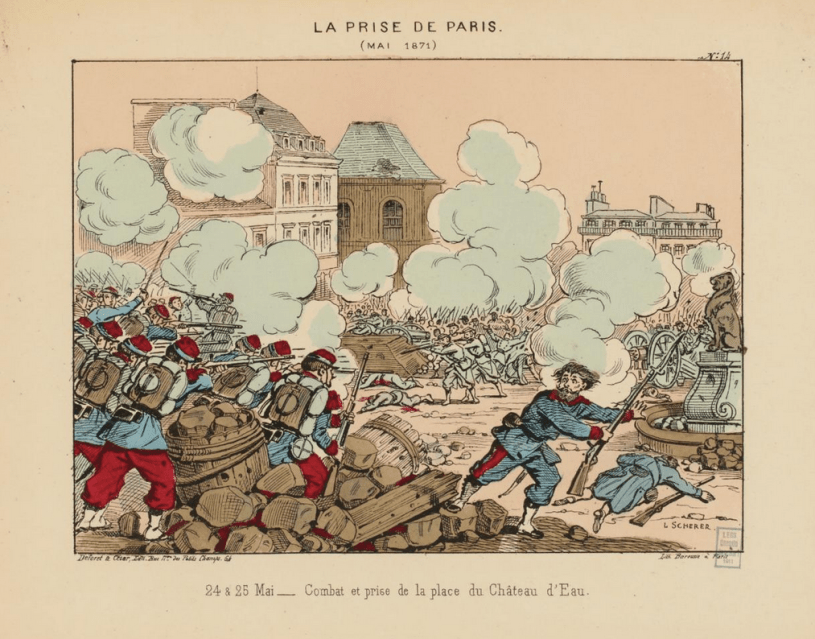

La prise de la place du Château d’Eau par les versaillais que j’ai utilisée comme couverture de cet article est représentée par L. Scherer et conservée au Musée Carnavalet.