Voici le deuxième article de Gilette Ziegler paru dans L’Humanité en mai 1971 (pour le premier, cliquer ici).

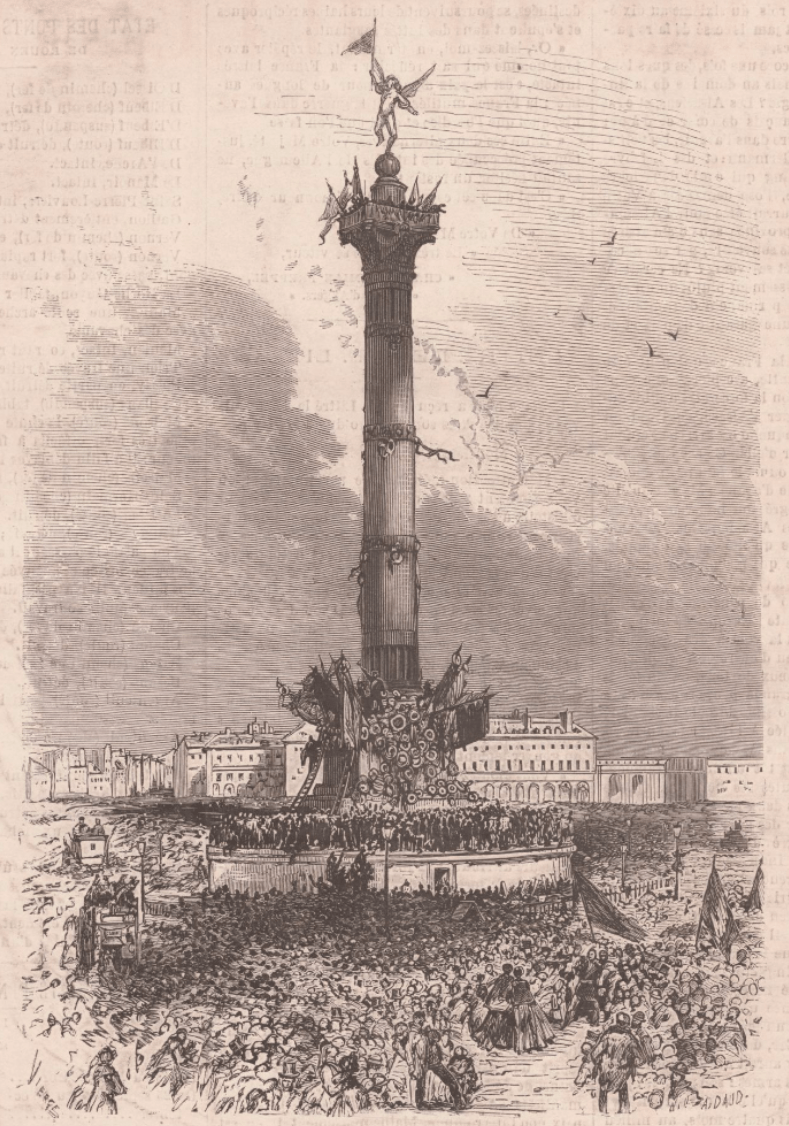

Une foule anxieuse se serre autour de la colonne de Juillet; elle est venue de tous les quartiers, ceux où l’on mange et ceux où l’on a faim, du Marais et de Belleville, du Panthéon et de la Chapelle, car on lui a dit que les délégués des Gardes nationaux, réunis au Wauxhall et qui ont décidé de ne plus obéir qu’à un Comité central élu par eux, vont défiler pour affirmer de résister par les armes aux Prussiens. Nous sommes le 24 février [et donc, l’armistice ayant été signé, il n’est plus question de résister par les armes]

Dans les rues, on vend le Cri du Peuple, de Jules Vallès, dont le premier numéro a paru l’avant-veille [daté du 21 février, le premier numéro est paru le 20]. Les ouvriers en blouse coudoient les bourgeois en redingote; les shakos des chasseurs, la culotte rouge des zouaves, le bonnet bleu des marins, mettent des taches vives dans cette masse sombre, unie par le patriotisme et la douleur.

Voici les bataillons de la Garde, précédés de leurs drapeaux et de leurs tambours. Les premiers arrivés devant la colonne couvrent le piédestal de couronnes d’immortelles [en hommage aux morts du 24 février 1848, dont les restes sont dans le soubassement de la colonne, avec ceux de juillet 1830] et un délégué inconnu monte sur le socle: ‘Allons-nous, dit-il, subir l’occupation de l’ennemi, voir parader ses soldats sur nos boulevards ? » Un grondement de colère lui répond, mais un commandant de bataillon prend à son tour la parole:

Citoyens, jurons de défendre la République jusqu’à la mort. Honte à l’assemblée de Bordeaux ! À mort les monarchistes !

Des milliers de voix crient: « Vive la République ! », des mains se tendent, des femmes élèvent leurs enfants dans leurs bras. Près du journaliste Vuillaume, un garde national pleure:

Je ne suis pourtant guère sensible, murmure-t-il, mais, voyez-vous, ça me prend là…

— Et dire qu’ils veulent désarmer ces gens !, s’écrie le compagnon de Vuillaume, Eugène Vermersch.

Soudain un drapeau rouge a surgi, parmi les drapeaux tricolores. Il s’engouffre dans le monument, reparaît en haut de la balustrade, puis un homme, escaladant la coupole, va le placer dans la main du Génie de la liberté. Pour la première fois, depuis les journées de juin 1848, on voit le drapeau « rouge du sang des martyrs » flotter sur cette place. Il y restera trois mois [Si j’en crois Adolphe Clémence, qui y était, le drapeau rouge a été arraché des mains du génie (seulement pour quelques heures) le 18 mars. Voir différents récits de ces journées de février 1871 en cliquant ici, dont celui de Florent Rastel, « contemporain » de celui de Gilette Ziegler.].

Pendant deux jours encore, le pèlerinage à la Bastille va continuer. Les Mobiles viennent, avec leurs fourriers, puis les zouaves, puis un régiment de chasseurs. Des femmes vêtues de noir, dont les maris ont été tués au combat, suspendent à la grille une bannière tricolore.

La police n’ose pas intervenir. Un gardien de la paix, Vincenzini, qui relevait les numéros des bataillons participant à la manifestation, a été arrêté et conduit au poste de la Bastille, mais la foule l’a arraché à ses gardiens, assommé et jeté dans le canal! C’est le seul incident. Les troupes envoyées par le gouverneur de Paris, Vinoy, pour disperser le peuple, fraternisent avec lui. Chaque soir, bravant à la fois le gouvernement et les Prussiens, dont l’arrivée est annoncée pour le 1er mars, la colonne, revêtue de fleurs et de drapeaux, se dresse comme un mât gigantesque, symbole de deuil et d’espoir.

*

J’ai utilisé cette image, venue du Monde illustré via Gallica, dans les deux articles cités (Adolphe Clémence et il y a cent cinquante ans).

Livre cité

Vuillaume (Maxime), Mes Cahiers rouges, édition intégrale inédite présentée, établie et annotée par Maxime Jourdan, La Découverte (2011).