Le 2 janvier 1870, dans La Marseillaise, Victor Noir signalait qu’on avait prononcé huit mille divorces à Berlin l’année précédente. Je commence par cette bribe d’information parce que c’est ainsi que pour la première fois, le mot « divorce » est apparu sur ce site.

En France, depuis 1816 et le vote d’une assemblée que Flora Tristan qualifia, une vingtaine d’années plus tard, de « gothique », on ne divorçait plus. De chacun des « régimes » qui ont suivi cette réactionnaire période de la « restauration » (1815-1830), on a pensé qu’il… restaurerait, enfin, le divorce. Eh bien, non. Et ceci jusqu’en 1884. Mais nous n’en sommes pas là.

Puisque j’ai commencé par La Marseillaise de 1870, il me faut signaler que le divorce a été l’un des objets de nombreuses réunions publiques depuis 1868, notamment au Pré-aux-Clercs entre le 15 novembre et le 17 décembre 1868 — j’en ai brièvement rendu compte dans un article consacré à Paule Minck, qui était une des oratrices du Pré-aux-Clercs. C’était encore le cas en mars 1870, comme on le voit, toujours dans La Marseillaise.

Mais, évidemment, c’est de la Commune que je veux parler ici. Bien entendu, la légende dorée de la Commune nous raconte que l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés avait mis le divorce dans son programme. Je ne crois pas avoir vraiment vu ce programme, mais, dans ce que j’ai vu, il n’en était pas question — évidemment je serais heureuse de me tromper, n’hésitez pas à m’écrire et je préciserai ce point.

La première des trois choses que j’ai vues, concernant le rétablissement du divorce, c’est deux lignes dans La Sociale datée du 5 avril,

La question du divorce doit, dit-on, être prochainement mise à l’étude par la Commune.

— sans aucune suite. Puis, c’est l’intervention de la citoyenne Rondier au club de Saint-Germain-l’Auxerrois. Je l’ai lue dans La Sociale datés du 9 mai 1871. J’en ai déjà parlé dans un article sur les clubs « de femmes ». Voici ce que dit ce journal:

Plus heureuses que les citoyennes libres-penseuses de la paroisse Saint-Roch, celles du 1er arrondissement ont vu s’ouvrir devant elles les portes de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, et, dès avant-hier soir, des oratrices improvisées ont développé du haut de la chaire pas mal de propositions tendant à affranchir le sexe faible de la tyrannie du sexe fort.

Une résolution en faveur du divorce y a été votée par acclamations, et nous devons avouer que les arguments à l’appui, développés par la citoyenne Rondier, nous ont paru irréfutables.

Cette information a été reprise par Le Cri du Peuple, mais aussi par plusieurs journaux non communards — et même par l’abbé Fontoulieu dans son livre sur les églises, et c’est l’unique occurrence du mot « divorce » dans ce livre.

Tant qu’à compter les fois… eh bien c’est zéro pour Lissagaray (le mot ne figure pas dans son livre). Évidemment, on peut dire que quand on est contre le mariage, on n’a pas à être contre le divorce, comme paraît-il Gustave Lefrançais l’a dit. Plus étonnant, personne ne mentionne que, le 17 mai, la Commune de Paris, l’assemblée communale, a failli rétablir le divorce.En effet, la troisième chose que j’ai vue s’est passée le 17 mai lors de la première réunion de la Commune après le manifeste de la minorité.

C’est l’une des dernières réunions de la Commune. Il y a beaucoup de monde (66 présents et 11 absents), c’est Léo Melliet qui préside. Les lectrices (et les lecteurs aussi) de ce site savent que le 17 mai, la situation de la Commune est plus que grave. La réunion commence à deux heures et demie, et presque tout ce qui s’y passe se déroule en comité secret (et il n’y a pas de compte rendu de ces discussions « secrètes »). Ce qui est public est essentiellement consacré à un rapport de Raoul Urbain sur une cantinière violée et à son appel à l’exécution d’otages (qui lui a valu, quatre mois plus tard, les travaux forcés à perpétuité). Mais ce n’est pas mon sujet ici. Tout cela dure assez longtemps, puisque la réunion s’est terminée à sept heures. Tout à la fin, Pierre Vésinier fait une proposition précise, qui a été conservée mais jamais votée… et dont voici un des articles:

4) La loi du 8 mai 1816 est rapportée; le décret du 21 mars 1803, promulgué le 31 du même mois, est remis en vigueur;

L’édition, au vingtième siècle, des procès verbaux annote ceci ainsi:

La loi du 8 mai 1816 avait aboli le divorce, institué par la loi du 30 ventôse an XI (21 mars 1803). La loi du 27 juillet 1884, rétablissant le divorce, commence par ces mots « La loi du 8 mai 1816 abolissant le divorce est abrogée ».

J’ajoute que, dans les articles suivants de sa proposition, Vésinier inventait… le pacs. Mais voilà, les versaillais sont entrés dans Paris avant même que ces propositions aient pu être votées.

*

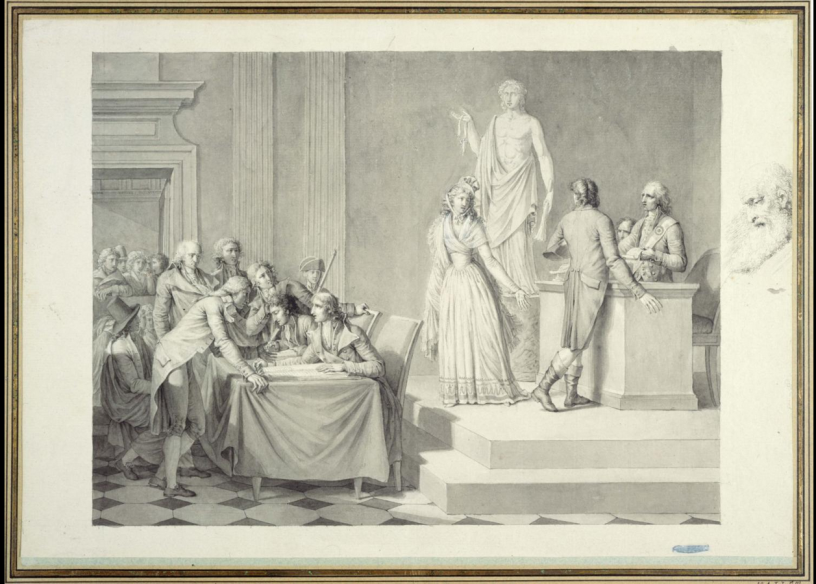

Le dessin à la plume de Jean-Baptiste Mallet s’intitule « le divorce républicain » et vient tout droit du musée Carnavalet.

Livres cités ou utilisés

Fontoulieu (Paul), Les Églises de Paris sous la Commune, Dentu (1873).

Lissagaray (Prosper-Olivier), Histoire de la Commune de 1871, (édition de 1896), La Découverte (1990).

Bourgin (Georges) et Henriot (Gabriel), Procès verbaux de la Commune de Paris de 1871, édition critique, E. Leroux (1924) et A. Lahure (1945).