Ce que j’aimerais faire ici, c’est raconter l’histoire de la citoyenne Angelot.

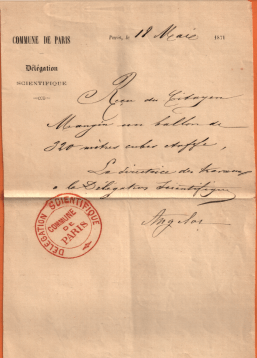

Cette dame est arrivée chez moi par un « ramasseur de souvenirs », comme il se définit lui-même. À des libraires, sur des marchés aux puces, dans des brocantes, sur internet ou ailleurs — les collectionneurs ont leurs secrets — il a acheté des dizaines de milliers (je n’exagère pas) de livres, documents, objets… C’est d’une de ces façons qu’il a acquis une petite feuille à entête de la Délégation scientifique, avec un beau tampon rouge, datée du 18 mai 1871, et une photographie. Ah! je ne vous avais pas dit que le domaine d’intérêt, la passion de ce collectionneur, c’est la Commune de Paris. La petite feuille, parmi des milliers d’autres vieux bouts de papier (je le dis avec respect), est un reçu.

L’histoire de la citoyenne Angelot, donc, est surtout pour moi l’histoire de ce reçu.

C’est aussi une histoire de ce site sur lequel je respecte (même si je ne suis pas collectionneuse) les vieux bouts de papier qui font partie de la texture de l’histoire, mais aussi sur lequel je collectionne les histoires que ces bouts de papier racontent, j’essaie de leur en faire dire un peu plus que ce que l’on y voit d’abord écrit.

Il y a aussi un amoureux de la Commune, encore un, qui aime raconter des histoires, lui aussi, mais plutôt oralement, dans des conférences, au cours de visites guidées. C’est un ami du ramasseur de souvenirs et un lecteur de ce site. De sorte que c’est lui qui m’a envoyé, dans un message, cette image,

une photo du reçu de son ami. Avec un commentaire.

En gros: la rencontre fortuite, sur un bureau de la rue de Varennes, de la science et du sexe féminin, devrait m’intéresser.

En effet. D’où cet article.

La citoyenne Angelot a existé, donc.

Mais comment raconter son histoire? Il n’y a d’Angelot dans aucun des dossiers dans lesquels j’ai l’habitude de chercher,

- celui des condamnés (aux Archives nationales),

- celui des surveillés (aux archives de la préfecture de police — le fichier dans lequel je cherche est un index de tous les noms cités dans les dossiers des communards),

- le Maitron en ligne,

- l’index du livre d’Édith Thomas.

Je ne la trouve pas plus dans la documentation accumulée dans mon ordinateur, et même pas dans le livre de Ginisty où je me souviens qu’il y a un joli chapitre sur la délégation scientifique. J’ai aussi regardé le livre de Laurent sur la poste et la Commune, dont une partie est consacrée aux ballons.

Peut-être que ce sera aussi l’histoire d’une lectrice, qui sera peut-être un lecteur, et qui va m’écrire que, bien sûr, tout le monde sait qui est la citoyenne Angelot — n’hésitez pas, je ne serai pas vexée!

En attendant, c’est l’histoire de l’histoire de la Commune, qui est surtout, qui est trop, celle de son martyrologe — ce n’est pas seulement la faute des historiens, c’est celle de ce mouvement fait par des inconnus, qui ne se mettent à exister que lorsqu’ils sont massacrés… enfin, s’ils ne disparaissent pas.

Mais c’est l’histoire de la citoyenne Angelot que je voulais raconter. Directrice des travaux à la Délégation scientifique. De sorte que, forcément… je dois dire deux mots de l’histoire de la Délégation scientifique.

Celle-ci a été créée à la demande de son futur chef… Écoutez-le à la Commune le 22 avril:

Vous avez formé neuf services, j’en demande un dixième dont les pouvoirs consisteront à mettre, au service de la défense, les moyens que peut nous donner la science. Il faut que vous chargiez ce ce service quelqu’un qui n’appartienne à aucun autre service. Si je demande la création d’un dixième service, c’est pour qu’il puisse élaborer ce que la science peut mettre de moyens de destruction au service de la Guerre. Si vous faites cela, vous obtiendrez des résultats dont l’histoire parlera et, je vous le dis, la victoire sera entre vos mains. Il y a des poisons de diverses natures, des moyens de destruction puissants, des aérostats et même des produits alimentaires, dont le service de la Guerre pourrait tirer les effets les plus décisifs. Ainsi, par quelques-uns de ces moyens, vous pourriez faire sauter le Mont-Valérien sans qu’il en coûtât la mort d’aucun de nos soldats. Déjà, soyez assurés que, si l’ennemi vous voyait faire de ces préparatifs sérieusement, il serait déjà fortement ébranlé. En terminant, ce que je demande, c’est un nouveau ministère, usant de tous les moyens les plus révolutionnaires et je demande que vous nommiez là un homme énergique et responsable, sous le contrôle d’une commission.

La science, en temps de guerre, sert aussi à faire la guerre.

De ce « chef », je peux vous dire deux mots…

C’était un homme énergique et responsable. Il s’appelait François Parisel. Né en 1841, il était médecin et pharmacien, signataire de l’affiche rouge, chirurgien-chef du 105e bataillon, un bataillon de son arrondissement, le septième, duquel il était élu à la Commune — et, cela va sans dire, après ce que vous venez de lire, il a été condamné à mort (par contumace, en 1872). Il est mort à New York en 1877… oui, on le trouve dans les fichiers que j’ai énumérés plus haut. Il avait participé activement à la Commune, on peut lire ses interventions dans les procès verbaux. Et je vais en garder une, le 6 mai, que l’on pourra ajouter à l’histoire des Monts-de-piété,

DEREURE. — Nous avons parlé du dégagement [des Monts-de-piété, donc] d’une foule de choses, de mobiliers, d’outils, de vêtements, mais je crois que vous avez oublié les livres.

PARISEL. — Les livres sont des instruments de travail. Ils sont donc compris dans notre décret. (Oui! Oui!)

Les livres sont des instruments de travail, oui! oui!

De l’histoire de la citoyenne Angelot, je sais donc qu’elle arrive dans son bureau, le 18 mai, à l’Hôtel de Villeroy (qui est aujourd’hui le siège du ministère de l’agriculture). Et que ce jour-là, elle reçoit le citoyen Mangin. Il vient apporter un ballon à la direction scientifique. Peut-être que ça ne se passe pas vraiment dans son bureau, parce que le ballon a un volume de 320 mètres cubes, bien sûr il n’est pas gonflé, mais 320 mètres cubes, comme l’a rapidement calculé la citoyenne Angelot, c’est environ 8,50 mètres de diamètre, de sorte que, même plié, ce ballon en étoffe devait occuper un peu d’espace. Alors la citoyenne Angelot réceptionne le ballon dans la cour de l’Hôtel de Villeroy, ou peut-être dans le jardin, et elle monte dans son bureau avec le citoyen Mangin pour lui établir un reçu.

Le citoyen Mangin? Mais ils étaient trois, Gabriel, Théodore et Gaston, tous trois aérostiers. C’est l’un d’eux qui emporta le reçu mais, pas plus que je ne sais le prénom de la citoyenne Angelot je ne sais lequel des trois était rue de Varennes ce 18 mai. Et d’ailleurs, je ne sais pas davantage si le ballon était réquisitionné — c’est-à-dire si ce citoyen Mangin avait eu le choix de le donner à la Commune ou pas.

Il faudrait faire l’histoire des ballons de la Commune, ceux qui ont emporté des tracts, au travailleur des campagnes, Frère on te trompe, des proclamations, de la Commune, des francs-maçons… mais dont il semble qu’ils n’aient servi ni pour faire la guerre, ni même pour aider des communards à quitter Paris. Et d’ailleurs, 320 mètres cubes, c’est bien petit pour emporter des passagers. Par exemple, pour fixer les idées, le ballon le Neptune, parti le 23 septembre 1870 de la place Saint-Pierre (et que l’on voit en couverture de cet article) en faisait mille trois cents.

Je ne vous ai pas vraiment raconté l’histoire de la citoyenne Angelot, parce que j’ai trouvé des choses à dire sur son lieu de travail, sur son chef, sur l’aérostier à qui elle a eu à faire, sur les ballons de la Commune, sur le collectionneur qui l’a retrouvée, sur le lecteur qui m’a envoyé son reçu, sur ce site… et rien sur elle.

À moins que… et si ceci était sa photo?

C’est celle de Marie-Anne Angelo, et elle a été achetée par le même collectionneur. C’était une actrice du théâtre du Gymnase, assez connue dans les années 1868-1873. « Angelo » était son nom de scène, son nom de naissance était… Angelot. Mais non, ce n’est certainement pas notre directrice des travaux…

J’aurais voulu vous raconter l’histoire de la citoyenne Angelot, directrice des travaux.

Au moins, nous savons qu’il y avait une directrice des travaux.

*

Je me suis permis de découper et de recadrer une célèbre photographie de Nadar pour en faire la couverture de cet article. On la trouve intégralement sur Gallica, là.

Je remercie Patrick Fonteneau, un vrai collectionneur, voyez l’inventaire de la partie de sa collection qu’il a donnée aux archives départementales de l’Indre-et-Loire, et Jean-Pierre Theurier pour m’avoir envoyé le reçu et la photographie. Celle-ci a été réalisée par le photographe Ch. Reutlinger, 21 boulevard Montmartre, dans le quartier des théâtres…

Livres cités

Thomas (Édith), Les Pétroleuses, Paris, Gallimard (1963).

Ginisty (Paul), Paris intime en révolution 1871, Charpentier et Fasquelle (1904).

Laurent (Benoît), La Commune de 1871. Les postes, les ballons, le télégraphe, Lucien Dorbon, Paris (1934).