C’est le 3 mars 1879 qu’une toute première loi d’amnistie, partielle, est promulguée. L’Assemblée n’est pas tout à fait la même que celle de l’épisode précédent, puisque celle élue en mars 1876 a été dissoute. L’année 1877 est très difficile pour la République, mais ce n’est pas le lieu de faire une étude détaillée. L’assemblée élue le 13 décembre est majoritairement républicaine, son président est Gambetta. Au début de 1879, le Sénat est, à son tour, majoritairement républicain. Après la démission du président de la République (Mac Mahon, monarchiste et, accessoirement, massacreur-en-chef de la Commune) et l’élection de Jules Grévy le 30 janvier 1879, la question de l’amnistie est, à nouveau, posée.

Comme l’avait dit Victor Hugo dans son discours de mai 1876 (voir, toujours, la une du Rappel du 24 mai):

Les amnisties ne s’éludent point. Si vous votez l’amnistie, la question est close ; si vous rejetez l’amnistie, la question commence.

François-Vincent Raspail, qui avait relayé la proposition du sénateur Hugo à l’Assemblée, est mort entre temps (le 7 janvier 1878). C’est Louis Blanc qui, avec quatre-vingts de ses collègues fait une proposition d’amnistie plénière. Elle est défendue à l’Assemblée le 21 février 1879, non seulement par Louis Blanc, mais aussi par Clemenceau et Édouard Lockroy et elle est encore repoussée par 330 voix contre 90.

La loi d’amnistie partielle est votée par 345 voix contre 104. Comme en 1876, Gambetta n’a pas pris part au vote. Le vote est ensuite passé au Sénat, qui a confirmé.

Il s’agit davantage d’une « grâce amnistiante » que réellement d’une amnistie. Le Rappel du 23 février 1879, qui rend compte de la séance de l’Assemblée avec beaucoup de détails, a fait quelques estimations:

Nous pouvons annoncer que le garde des sceaux vient de soumettre à la signature du président de la République un nouveau décret accordant 400 grâces à des déportés, actuellement en Nouvelle-Calédonie. Ce décret portera à 2,700 le nombre des grâces entières, accordées depuis le 5 janvier et entraînant l’amnistie complète, aux termes de la loi votée hier par la Chambre.

Il restera encore en Calédonie 600 condamnés que le gouvernement ne s’interdit pas de gracier ultérieurement; mais qui ne le seront pas dans un délai de 3 mois, et qui par suite ne bénéficieront pas de la loi nouvelle.

Quant aux contumaces, sur 2,000 connus, 1,300 vont être graciés. On travaille activement à l’élaboration du décret de grâce, de manière à ce qu’il puisse être rendu peu de temps après la promulgation de la loi.

Ce sont nos consuls qui seront chargés de notifier à l’étranger les grâces qui vont être accordées aux contumaces. Ceux-ci ne manqueront certainement pas de faire connaître aux consuls le lieu de leur résidence, afin qu’on puisse leur communiquer la mesure dont ils seront appelés à bénéficier.

Jusqu’à nouvel ordre, il restera donc encore en dehors de la loi d’amnistie 600 déportés et 700 contumaces, soit en tout 1,300 condamnés.

Alors que, à Nouméa, beaucoup de condamnés montent déjà dans des bateaux — ils n’arriveront à Paris qu’en septembre –, des « comités d’exclus » se forment parmi les proscrits, à Londres et à Genève. Mille trois cents exclus, ce n’est pas rien.

Voici l’un d’eux. Il s’appelle Albert Goullé:

Londres, 3 mars 1879.

Monsieur le Ministre,

Aux termes de la loi qui vient d’être votée, les condamnés par contumace pour faits de la Commune peuvent être graciés. On pardonne à ceux qui ont échappé au massacre à condition qu’ils se déclarent repentants, sinon expressément, au moins tacitement.

Ne me reconnaissant point criminel, je tiens à ce que vous ne puissiez pas me supposer repentant, et m’infliger la flétrissure de votre pardon. Entre Versailles et la Commune, ce n’est pas la Commune, mais Versailles qui a besoin qu’on lui pardonne.

Les troupes versaillaises, après avoir vaincu les troupes parisiennes, ont fusillé les prisonniers désarmés. Dans le nombre se trouva mon frère Henri Goullé qui fut assassiné à la caserne Lobau.

Ce n’est pas votre loi d’amnistie qui me fera oublier cela. D’ailleurs, je mérite et je réclame l’honneur d’être compté parmi ceux qui se glorifient de leur participation à la Commune et que la défaite n’a point découragés.

Je vous salue,

Albert Goullé.

Sans commentaire.

La loi écarte les communards les plus impliqués politiquement, les « chefs », et « quelques malfaiteurs ». Voici la note que Le Rappel, toujours, publie dans son numéro daté du 26 juillet 1879:

Toutes les personnes qui ont un parent ou un ami condamné pour les affaires de la Commune et exclu de l’amnistie, sont priées d’envoyer, dans le plus bref délai possible, les renseignements suivants soit au secrétaire du Comité des exclus, A. Theisz, 36, Charlotte street, Fitzroy square, Londres, Angleterre, soit au journal qui se charge de transmettre directement au comité :

1° Nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession de l’exclu;

2° S’il est condamné contradictoirement ou par contumace;

3° Indication de la peine : déportation simple, dans une enceinte fortifiée, réclusion, travaux forcés à temps, à vie;

4° Motif, lieu et date de la condamnation.

Exemple : Jean-François X.., 38 ans, né à Paris, mécanicien, condamné… (contradictoirement ou par contumace) à… (peine) pour… (motif) à… (ville) le… (date).

Ces renseignements serviront à dresser la liste de tous les exclus, laquelle sera publiée par le Comité, afin de mettre le public à même de juger si, comme l’a prétendu le rapporteur de la loi, sauf un très petit nombre de personnes écartées pour des considérations politiques, les condamnés de la Commune exclus de l’amnistie sont des malfaiteurs. Cette liste constituera le plus éloquent et le plus irréfutable des arguments en faveur de l’amnistie plénière. Le comité espère que tous les journaux loyaux reproduiront cette note.

À Paris, un Comité de propagande en faveur de l’amnistie plénière, animé notamment par Émile Gautier et Gabriel Mollin (un doreur qui avait été un des condamnés du deuxième procès de l’Internationale), menait aussi campagne. Il a publié notamment un pamphlet conseillant « aux amnistiés rapatriés, de refuser toute confiance à certains personnages qui se posent comme leurs patrons et protecteurs » — et particulièrement dirigé contre Louis Blanc, qui ne l’avait pas volé. Je ne sais pas quelles ont été les relations entre ce comité et le Comité des exclus.

Une nouvelle proposition d’amnistie plénière est rejetée en février 1880. Je l’ai déjà indiqué dans le premier article que j’ai consacré à La Semaine de Mai, de Camille Pelletan, je n’en dis donc pas plus sur cet épisode.

Pour arriver au vote de l’amnistie plénière, deux événements joueront un rôle important, la parution de La Semaine de Mai, précisément, et l’élection d’Alexis Trinquet à Belleville, qui fera l’objet de l’article suivant. Peut-être aussi les manifestations qui ont eu lieu au Père-Lachaise, le 4 avril pour l’anniversaire de l’assassinat de Gustave Flourens, le 23 mai pour l’anniversaire de la Semaine sanglante (la « première manifestation », dont j’ai déjà parlé ici, et dans deux ou trois autres articles).

à suivre, donc!

*

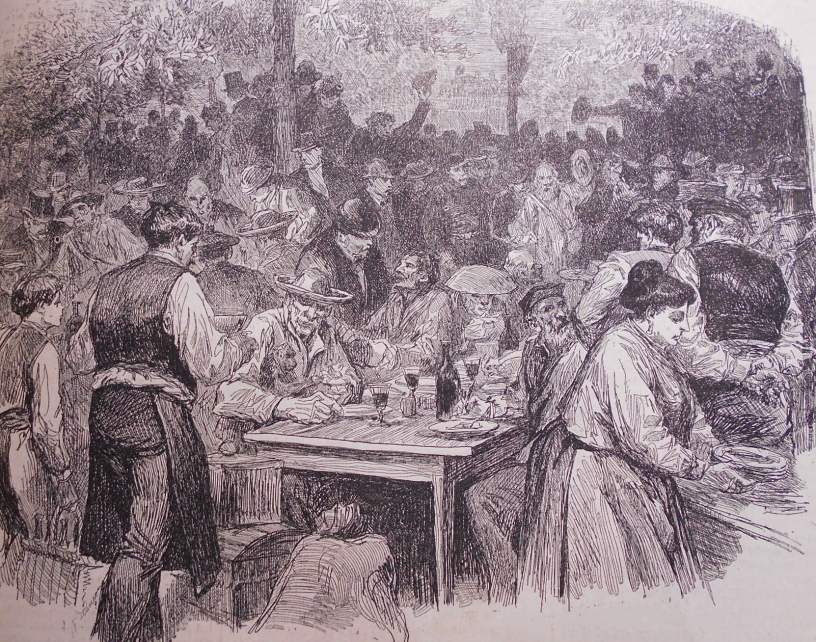

La buvette en plein vent, devant la gare d’Austerlitz, a accueilli les premiers amnistiés arrivés de Nouvelle-Calédonie, via Port-Vendres, en septembre 1879. J’ai photographié cette image dans un volume de L’Illustration à la Bibliothèque nationale de France.

J’ai principalement utilisé les journaux.

La lettre d’Albert Goullé m’a été indiquée par Maxime Jourdan, elle est citée dans sa notice du Maitron et vient des archives nationales. Le pamphlet du comité de propagande m’a été signalé par P.-E. A. et se trouve sur Gallica, là. Merci à tous les deux.

Livres cités

Aux amnistiés! Imprimerie de Rudrauf (1879).

Pelletan (Camille), La Semaine de mai, Maurice Dreyfous (1880).

Cet article a été préparé en avril 2020.